Desde o século 19, as mulheres lutam por direitos iguais aos homens, mas em pleno século 21 há ainda muito preconceito na área de exatas assim como em toda a sociedade

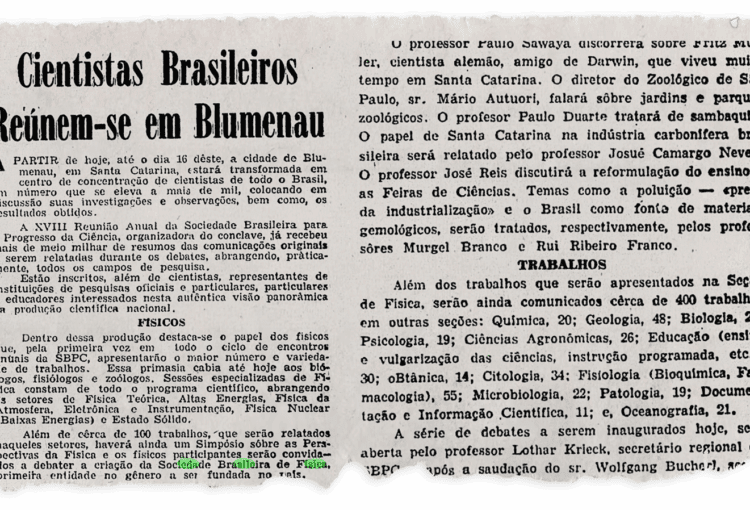

Dois campos de refugiados, uma fuga na floresta, rastejando por estradas iluminadas em uma fronteira para fugir de soldados, que vigiavam trechos de 50 metros. A vida da cientista Alinka Lépine-Szily, 82 anos, renderia um bom filme de suspense no mundo da ciência. Da Europa até o Brasil é uma longa história, que ela conta em ricos detalhes, mas que será drasticamente resumido por hora, embora mereça atenção ainda mais porque ela esteve na reunião de criação da Sociedade Brasileira de Física (SBF), em Blumenau, em 1966.

Nascida em Budapeste, na Hungria, em 1942, Alinka sofreu profundamente as consequências da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da Revolução Húngara (1956). Seu pai faleceu em 1945 em um bombardeio americano. Filha de uma família abastada antes da Segunda Guerra mundial, com grande influência no mundo das ciências exatas, mas discriminada depois no período comunista, ela se viu na necessidade de buscar asilo no Brasil com a mãe e o irmão após o fracasso da revolta dos húngaros contra a União Soviética em 1956.

Uma vez em São Paulo, aos 15 anos, e sem falar português, ela se preparou ao exame de adaptação da Secretaria de Educação do Estado de SP nas matérias que ela não havia estudado na Hungria, como história do Brasil, geografia do Brasil, latim e português. Na época não havia dicionário Húngaro – Português e cada nova palavra que ela aprendia e conseguia traduzir era anotada em um caderno, que ela guarda até hoje.

Aprovada no exame, ela ingressou no colegial científico que terminou em 1960 e queria seguir uma carreira em engenharia. No entanto, sua mãe, que era química, sugeriu que considerasse uma profissão acadêmica e científica. Ela explicou que, como já havia liderado muitos homens no trabalho, não seria fácil para uma mulher assumir posições de liderança. Foi durante uma visita ao centro acadêmico na rua Maria Antônia que ela se encantou com um grupo de rapazes que estavam jogando xadrez e ping-pong. Todos eles estudavam física. “Eles eram muitos legais, inteligentes, e voltei e pensei: aqueles meninos muito simpáticos eram todos físicos, vou fazer isso.”

Ela entrou para estudar Física na USP, dividindo o tempo entre as aulas teóricas na Maria Antonia e o laboratório de física nuclear com um acelerador Van der Graff, onde começou fazer iniciação científica junto com 5 rapazes e 2 meninas da sua turma. No laboratório, no qual ainda nem ganhavam bolsa, foi decidido reduzir a turma de iniciação. Selecionaram os cinco meninos e disseram que escolheriam apenas uma das três mulheres. Alinka lembra com carinho das amigas, que sabiam a importância da pesquisa experimental para ela, e abriram mão da vaga para deixa-la no laboratório. “Você já percebe a misoginia nessa decisão. Eles não queriam ter oito pessoas. Mas não se tratava de tirar dos meninos, mas tirar das meninas”, lembra ela.

Ela acha muito estranho que, naquela época, metade da classe fosse formada por meninas. Hoje, a proporção é imensamente menor. “Não sei o que aconteceu”, conta ela, que se formou em 1964 e, no ano seguinte, foi contratada como auxiliar de ensino e começou a dar aulas, aos 23 anos.

Ela se casou, teve duas filhas. A primeira, que nasceu em fevereiro de 1972, chegou bem quando ela estava escrevendo sua tese de doutorado. “Eu estava escrevendo a tese e empurrando carrinho de bebê, para dar pequeno movimento e ela dormir”, lembra ela, que logo em seguida da defesa de tese foi morar na França. Fazia seu estágio de pós-doutoramento na CEA de Saclay. Quando engravidou seu chefe francês parou de falar com ela. A segunda filha nasceu lá em 1974, quando o casal retornou ao Brasil. Com duas crianças pequenas, Alinka retomou as atividades de ensino na USP, sem, no entanto, ter tempo para pesquisa. Com o fim de seu casamento e o falecimento de sua mãe, em 1980, tudo ficou ainda mais difícil. Mas com resiliência, na década de 1980, aos poucos formou seu grupo de pesquisa com estudantes de mestrado e doutorado, realizando seus experimentos no laboratório Pelletron. Estudavam reações nucleares diretas (espalhamento elástico, inelástico, transferência de núcleos e partículas alfa) entre núcleos com estrutura n-alfa, como 12C, 16O, 24Mg, 28Si, etc. Teve muitas teses e publicações, foi um período bastante produtivo.

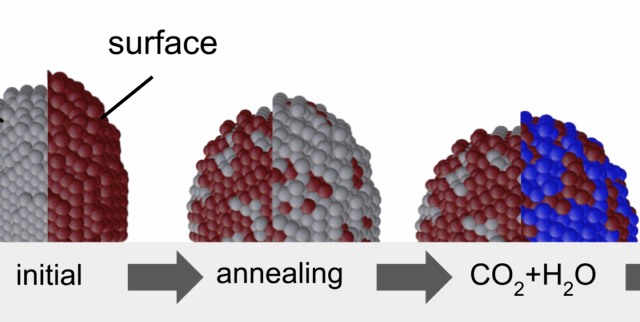

Entre 1992 e 1994 passou dois anos na França querendo mudar de área, passar de feixes de núcleos estáveis para núcleos radioativos, a nova onda. Foi trabalhar no GANIL (Grand Accelerateur National des Ions Lourds) em Caen, levando suas filhas junto. Com seus contatos no exterior, ganhou prestígio internacional, embora acredite que, por ter levantado a voz contra injustiças e o machismo, não tenha obtido o respeito merecido no Brasil. “Eu sou meio Europa do Leste, eu brigo e enfrento. E isso me causou muitas dificuldades, brigas que tive com certas pessoas que tinham o poder e eu botei a boca no trombone” -conta ela. Atualmente é professora titular sênior, aposentada da USP. Foi diretora do Laboratório Aberto de Física Nuclear entre 2007 e 2011, que tem como principal equipamento o Acelerador Pelletron e o duplo solenoide supercondutor RIBRAS (Radioactive Ion Beams in Brasil) em cuja instalação teve papel importante.

Entre 2006-2008 representou o Brasil no Grupo de Trabalho sobre Física Nuclear da “Global Science Fórum” da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Desde 2005 é membro do Grupo de Trabalho WG9 da International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), sobre Colaboração Internacional em Física Nuclear. Entre 2009 e 2017 foi membro da Comissão de Física Nuclear (C12) da IUPAP, sendo eleita em 2011 secretaria e em 2014 presidente da C12.

Entre 2009-2014 foi presidente da Comissão de Física Nuclear da SBF. É ainda presidente de Associação Latino Americana de Física Nuclear e Aplicações (ALAFNA) desde 2010. Em 2013 foi eleita membro externo da Academia de Ciências da Hungria. Entre 2014-2017 foi Vice-presidente, Gender Champion da IUPAP, e membro do Conselho-Executivo da IUPAP. E membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. E, agora na Melhor Idade, Alinka ainda é influencer no TikTok, com vídeos seus divulgados no projeto Mulheres na Ciência, chegando perto da juventude, coisa que muito cientista cheio de testosterona não tem a mínima empatia para fazer.

Para além do gênero – Sonia Guimarães é também outra mulher incrível sobre a qual renderia um outro filme a respeito de superação. Além de mulher, Sonia é negra, o que dobra o preconceito em um País forjado pela escravidão do povo africano, cujas feridas até hoje não cicatrizaram. Presidente da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão (JEDI) da SBF, Sonia conta que um questionário que a comunidade está respondendo desde o ano passado será apresentado para ser debatido durante o Encontro de Outono da SBF (EOSBF), que será realizado em maio em Florianópolis, em Santa Catarina. E ela espera que as mulheres tenham a mesma coragem que Alinka para denunciar os casos de abuso e discriminação de gênero e raça. Segundo ela, cerca de 800 pessoas responderam ao questionário, que traz à tona casos de assédio.

Nascida em São Paulo, em 1956, começou a escrever aos quatro anos e era muito xereta, segundo a avó, o que para Sonia é a base da ciência, segundo ela conta em entrevista à Fundação Telefônica Vivo. Se formou em Física em 1970 em Licenciatura em Ciências – Duração Plena pela Universidade Federal de São Carlos, fez mestrado em Física Aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos – Universidade de São Paulo e doutorado (PhD) em Materiais Eletrônicos – The University Of Manchester Institute Of Science And Technology, em 1989, a primeira mulher negra do Brasil com doutorado em Física. E ela figura na lista das 100 Pessoas Inovadoras da América Latina de 2023, criada pela Bloomberg Línea.

Isso, no entanto, a custo de muito emprenho. Nascida em uma família que a incentivava os estudos, sofreu preconceito no ensino médio quando a tiraram numa sala com bons alunos do turno da manhã para dar lugar à uma menina branca. Na graduação, uma professora lhe dizia que nunca aprenderia Física, sendo recusada uma bolsa de estudos.

“Não era apenas porque eu sou mulher, mas porque sou mulher negra. A abolição da escravatura está aqui até hoje, escondidinha”, afirma ela, em entrevista ao Boletim da SBF. “Eu sou meio antiga, mas há uma história recente de uma garota negra que foi impedida de se matricular num curso de uma escola militar, algo que é inconstitucional. E ninguém faz nada!”, protesta.

“Ninguém é punido. Eu ando sem esperança. O que eu gosto de fazer é dizer às mulheres para não deixarem essas coisas impedirem nossa carreira. Não deixe que as pessoas te bloqueiem, elas fazem isso para nos fazer desistir para eles possam dizer que não se desenvolveu porque ela não era boa o suficiente. Mas pelo menos eu falo para a molecada não desistir: lute, brigue denuncie, porque enquanto essa gente não for punida, isso não vai parar”, afirma ela que atualmente é professora Associada I do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), é Conselheira Fundadora da AFROBRAS, ONG mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares, Conselheira do Conselho Municipal Para a Promoção de Igualdade Racial – COMPIR, da prefeitura da cidade de São José dos Campos e Conselheira Editorial da Revista Ensino Superior. “Somos definitivamente a minoria. E as negras, a minoria da minoria. E os homens e alguns professores acham que precisamos sair. Isso está errado e deveria ser punido.”

Esforço redobrado – A professora Marcilei Guazzelli, assessora de comunicação da SBF, começou a dar aulas ainda durante seu mestrado na Escola Politécnica da USP. Na época, já era mãe de dois filhos. E ela lembra que se os alunos, em sua maioria homens, gostassem de sua aula, era porque ela é mulher; se não gostassem da aula, também era porque ela é mulher. “Ou seja, qualquer coisa que acontecia, se fosse um homem iriam arrumar outras desculpas, olha a aula é muito boa ou a aula é muito ruim. A mulher era porque era mulher, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que existe até hoje em alguns ambientes, esse tipo de preconceito indireto”, diz ela, hoje professora Titular no Centro Universitário FEI. Vale mencionar que durante o doutorado, a professora precisou lecionar Física à noite para complementar a renda familiar. Devido a isso, acabou perdendo a bolsa de estudos, o que agravou ainda mais a situação. No entanto, ela não desistiu. “Atualmente, os órgãos de fomento permitem que um estudante de doutorado possa acumular bolsa e ter algumas horas dedicadas a outra atividade remunerada.”

Formada em Física em 1994 pelo Instituto de Física da USP (IFUSP), concluiu o mestrado em 1999 e o doutorado em física em 2004, também no IFUSP. Realizou ainda estágio de pós-doutorado no Instituto Nacional de Física Nuclear, na Itália. Concluiu um pós doutorado em 2006 na USP, onde é colaboradora. No Centro Universitário FEI, ela coordena o Laboratório de Física das Radiações – LAFIR, onde são desenvolvidos projetos para o estudo da Radiação Natural, meio ambiente e sustentabilidade. Participa de outros projetos de pesquisa em técnicas nucleares utilizadas em análise e caracterização de materiais. Ela ainda é coordenadora do Laboratório de Efeitos da Radiação Ionizante – LERI, dedicado ao estudo da robustez de materiais e dispositivos eletrônicos em relação à radiação.

Com atuação ainda em outros projetos, Shila, como é chamada, explica que a mulher geralmente precisa trabalhar mais, estudar mais e ainda sofrer discriminação direta ou indireta dentro de um ambiente majoritariamente masculino. Ela conta que em 2016 foi abrir uma conferência no México, comunicando-se com a direção do evento por e-mail. Quando ela chegou no país, houve gente que se espantou ao ver uma “mulher normal”. Segundo ela, a mulher na Física enfrenta o estereótipo de uma pessoa louca, esquisita, um Einstein de saias mostrando a língua.

“A mulher que faz Física é normal? Ah, para muitos, isso não dá, isso não é possível, se é uma mulher normal isso quer dizer que não é inteligente. É uma coisa chata isso. Há um monte de tipo de estereótipo: a mulher “padrão” tem que ser princesa, linda, usar vestidos longos e cor-de-rosa. Mas não se espera que a mulher na Física seja assim, e nem que seja vaidosa, e isso também é um preconceito”, lamenta Shila.

O preconceito continua – Aos 27 anos, Roberta Duarte é uma cientista conhecida e uma grande influencer das redes sociais. Mas ela também sofreu com o machismo. Nascida em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, sua paixão pela ciência nasceu com histórias da Turma da Mônica. E foi incentivada pelo pai a desde cedo brincar com a matemática e a ciência, além do estímulo para videogames.

Ela concluiu o bacharel em Física com habilitação Teórica-Experimental do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo e desenvolveu a experiência em física computacional e mestrado em Astrofísica. Atualmente é aluna de doutorado do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo (IAG-USP) aonde trabalha na área de Buracos Negros e Machine Learning.

“Eu acredito que ainda há estereótipo da mulher na sociedade. Mas desde criança meu pai incentivava computador, videogame, brinquedos que tinham mais lógica, a matemática. Eu nunca senti essa coisa que mulher tem que ir para Humanas. Mas quando eu fui para divulgação cientifica, eu percebi que a realidade é bem diferente: recebo mensagens de meninas que fazem Ensino Médio que têm medo, porque o ambiente é machista. Depois disso, comecei a refletir mais sobre essa questão e é verdade: elas têm receio porque foram criadas para ir para Humanas e/ou áreas de medicina e cuidados com o outro, e que matérias que trabalham com máquinas é coisa mais de homem”, explica Roberta ao Boletim SBF.

Durante a faculdade, ela se sentiu muito mal por causa do machismo. Ela lembra que passava o final de semana todo fazendo listas de exercício de mecânica quântica, mas os compartilhava com os amigos. “Até que um dia um veterano me abordou afirmando que eu estava sendo carregada pelos meus amigos, por isso que passava na disciplina, porque eu era a única mulher da turma, sendo que eram eles que estavam copiando de mim. Essa foi uma situação descarada, mas já rolaram situações parecidas”, lembra ela. De 40 alunos na sala, havia somente duas mulheres.

“No IAG tem um lado positivo, tem muita mulher. Foi a primeira vez que entrei em uma sala de aula com 50% de mulher, algo que nunca tinha presenciado, isso me surpreendeu positivamente. Há muitas mulheres, não é geral na Astronomia, mas ainda é pequena a participação da mulher de forma geral na área”, explica Roberta.

Apesar de todas as dificuldades, além de Roberta ter se transformado em uma das principais referências das meninas que desejam trilhar o mundo da ciência, com suas aparições nas redes sociais usando uma linguagem clara e direta à juventude, ela também atua usando a inteligência artificial para simular o que acontece nos Buracos Negros, sua principal paixão. De Alinka à Roberta, inclusive duas companheiras do mundo das redes sociais, a mulher vai superar as barreiras arbitrárias impostas pelos homens que, vez ou outra, acabam deixando escapar o que realmente pensam sobre uma relação que ainda tem muito que se aprimorar.

(Colaborou Roger Marzochi)